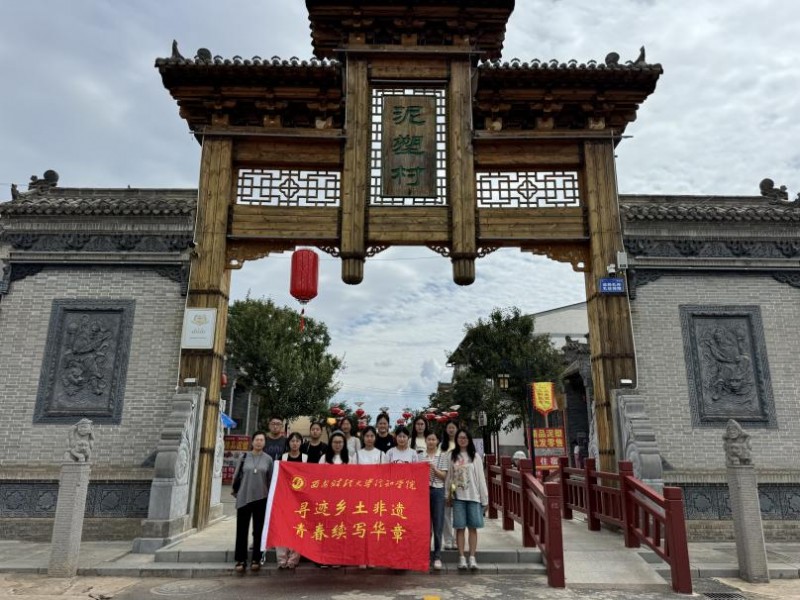

为深入探寻非物质文化遗产的深厚底蕴,感悟工匠精神的当代价值,2025年8月24日,由孙博副院长、夏玉莹老师、刘玥彤老师以及14名学生组成的西安财经大学行知学院会计学院“非遗文化寻访团”,走进陕西省宝鸡市凤翔区,开展以“非遗传承与文化创新”为主题的社会实践活动。团队先后走访了六营泥塑村与南小里村,与凤翔泥塑、木版年画两项国家级非遗项目进行了一次深度对话,在实践中汲取文化力量,思考传承之路,并对非遗文化的活态传承与创新路径进行了深入思考。

第一站:六营泥塑村——指尖上的五彩乾坤

当天上午,实践团队首先抵达被誉为“中国泥塑第一村”的宝鸡市凤翔区六营村。团队首先来到新明泥塑园,这里仿佛是一座凤翔泥塑的微型博物馆。憨态可掬的坐虎、色彩明艳的挂虎、寓意吉祥的十二生肖……一件件造型夸张、色彩浓烈、充满乡土气息的泥塑作品,瞬间将同学们带入了一个质朴而热烈的艺术世界。

在园区内,国家级非遗传承人敬萍老师热情地接待了同学们,并为大家带来了一场生动的“泥塑艺术课”。她详细讲解了凤翔泥塑“三分塑,七分彩”的独特工艺,从选土、和泥、制模、捏坯到勾线、填色、上光,每一个环节都凝聚着世代相传的智慧。“泥塑不仅是手艺,更是我们对生活的祝福和期盼。”敬萍老师指着一件“坐虎”作品说道,“老虎在咱们这儿是镇宅辟邪的吉祥物,这鲜艳的颜色和威武的造型,都寄托着老百姓对平安幸福的向往。”她的话语,让同学们深刻理解到,每一件泥塑作品背后,都承载着深厚的文化内涵和朴素的生活哲学。

在交流环节,同学们围绕泥塑的产业化发展、创新设计、青年传承等问题与敬老师展开讨论。敬萍老师表示:“泥塑不仅是手艺,更是一种文化表达。希望更多年轻人能了解、喜欢并参与进来,让老手艺焕发新生命。”

第二站:南小里村——刀刻木印间的千年祝福

告别了泥土的芬芳,实践团队一行又马不停蹄地来到了凤翔区南小里村,拜访了另一位国家级非遗传承人——木版年画大师邰伟伟老师。走进邰老师的工作室,空气中弥漫着墨香与松烟的混合气息,墙上挂满了各式各样的年画原版和成品,古朴而庄重。

邰伟伟老师向同学们展示了凤翔木版年画的历史渊源、题材寓意和制作工艺。他介绍道,凤翔木版年画始于唐宋,盛于明清,与天津杨柳青、山东潍坊、苏州桃花坞齐名,是中国传统民间艺术的瑰宝。其题材多为门神、灶王、吉祥故事等,线条粗犷有力,色彩对比强烈,充满了浓郁的西北风情和驱邪纳福的美好寓意。

最让同学们兴奋的环节,莫过于邰伟伟老师的现场演示。只见他拿起一块雕刻精细的梨木板,均匀地刷上墨汁,再小心翼翼地将宣纸覆盖其上,用特制的“趟子”轻轻刷压。当纸张被缓缓揭开时,一幅线条清晰、神采奕奕的“门神”年画便呈现在大家眼前,整个过程一气呵成,引得同学们阵阵惊叹。在邰老师的指导下,几位同学还亲手体验了印刷过程,当自己印出的第一张年画成功时,脸上洋溢着满满的成就感与喜悦。

思考与启发:青春力量为非遗注入新活力

一天的实践活动紧凑而充实。从泥塑的立体塑造到年画的平面雕印,同学们不仅直观感受到了两种非遗技艺的独特魅力,更在与传承人的深入交流中,对非遗的“活态传承”有了更深刻的思考。

“以前觉得非遗离我们很遥远,是博物馆里的陈列品。但今天亲手触摸了泥土,感受了木版的温度,才明白它们是有生命、有温度的。”一位团队成员在活动日志中写道,“敬萍老师和邰伟伟老师对技艺的坚守和对文化的热爱,深深感染了我。我们年轻人不能只做旁观者,更应该成为参与者、传播者和创新者。”

大家一致认为,在数字化时代,非遗传承需要与时代接轨。可以通过开发文创产品、利用短视频和直播平台、开展沉浸式体验活动等方式,让更多年轻人了解并爱上传统文化,为古老技艺注入新的生命力。

此次凤翔“三下乡”活动,不仅是一次文化寻根之旅,更是一堂生动的国情教育课。同学们在实践中开阔了眼界,增长了才干,更坚定了文化自信。他们纷纷表示,将把此次实践的所见所闻所感带回校园,用实际行动讲好中国非遗故事,为守护中华民族的文化根脉贡献自己的青春力量。

发表评论