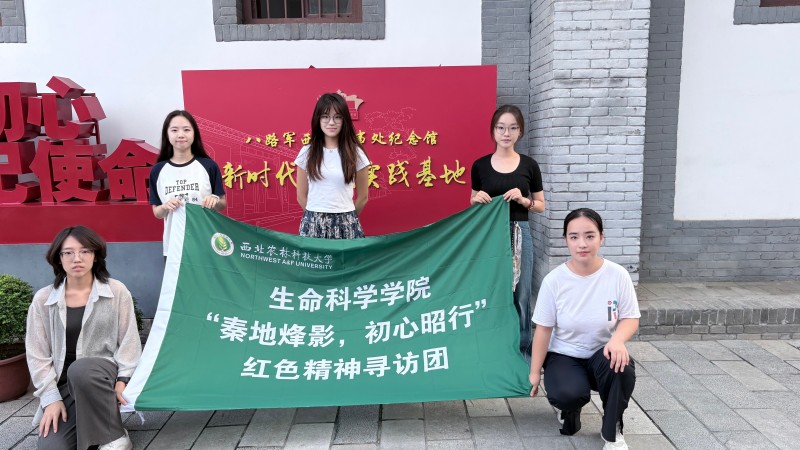

(通讯员 李嘉琪 顾奕蕾 张歆玥 李欣然 陈嘉一 周丹若) “三秦烽火淬初心,青春脚步丈量红色根脉——2025年盛夏,西北农林科技大学生命科学学院‘秦地烽影·初心昭行’红色精神寻访团以脚步叩响历史:8月16日至18日,团队先后走进西安八路军办事处纪念馆、西安事变纪念馆,在斑驳旧址间对话峥嵘岁月;拜访92岁抗美援朝老兵李春祯,在泛黄手稿与铿锵讲述中触摸战火里的赤诚;更以专业视角开展抗战遗址保护调研,用科技思维探索红色传承新路径。

探访八路军办事处:红色院落里的峥嵘印记

“这座灰砖黛瓦的院落,曾是贯通延安与外界的’红色桥梁’,每块砖石都镌刻着救亡图存的炽热记忆。”8月16日,实践团走进西安八路军办事处纪念馆,在斑驳的院墙间开启了一场跨越时空的对话。

队员们循着先辈足迹,依次探访办公室、会议室、机要室与宿舍旧址。墙上悬挂的抗战作战地图上,红蓝标记清晰勾勒着当年的战略部署;褪色的煤油灯灯芯积着经年的烟尘,老式电话机的机身还留着摩挲的痕迹,似仍在回响先辈们通宵工作的细语;展柜里泛黄的介绍信、字迹模糊的电报底稿,静静讲述着这里作为”秘密交通线”,为延安输送物资、传递情报、护送进步青年的关键作用。”从’小米加步枪’到凝聚全民抗战的磅礴之力,我们读懂了’中国力量’的根基——那是民族危亡之际,无数平凡人挺身而出的担当,是’为人民谋幸福、为民族谋复兴’的初心如磐。”实践团成员顾奕蕾在参观日记中这样记录。

实践团成员合影(张歆玥 摄)

实践团成员了解秘密交通站的设立(李嘉琪 摄)

参观临近结束时,实践团随机采访了几位现场游客。一位正踮脚轻抚旧址木门的小学生仰起脸:”以前在课本和电视里学抗战历史,总觉得那些故事离我们好远。可今天站在这儿,亲眼看到先辈们住过的屋子——墙角还留着当年桌椅的印子,开会用的客厅桌椅摆得和老照片里一模一样,连那个藏着秘密文件的地下室都原样保存着……这些带着岁月温度的老物件就在眼前,突然就觉得那段既动荡又热血的岁月真实得能摸到,好像一伸手就能碰到先辈们的衣角。”

纪念馆讲解员向实践团介绍:”现在来参观的人群里,家庭亲子游、中小学班级活动、高校主题党日越来越多了。很多家长带着孩子来,定期组织学生实地探访。”当人们真正走进这些抗战遗址,触摸着带着弹痕的砖墙、闻着老房子特有的木头气息,听着讲解员还原当年的细节,那种沉浸式的体验能让红色记忆从”纸面”走到”心间”,让革命精神通过一代代人的亲身体悟实现最鲜活的代际传承。

实践团成员采访小学生(李欣然 摄)

走进西安事变纪念馆:兵谏旧址里的历史重量

8月17日,实践团走进西安事变纪念馆,在专业讲解员的生动讲述中,共同追溯那段扭转民族命运的关键历史——”1936年12月,张学良、杨虎城两位将军正是在此发动’西安事变’,以’兵谏’这一石破天惊之举促成国共合作抗日,为抗日民族统一战线的形成奠定了不可替代的基础。这里不仅是一处旧址,更是中国抗战史上改写乾坤的重要转折点。”

步入展厅,历史的厚重感扑面而来。玻璃展柜中,一张泛黄的公文纸上,密密麻麻的字迹清晰记录着事变前后各方紧急磋商的细节,墨迹力透纸背,仿佛能触摸到当年决策者们分秒必争的紧迫;展台上,一件件斑驳的军装与武器静静陈列,弹痕与磨损的痕迹无声诉说着兵谏现场剑拔弩张的紧张氛围;转角处的历史场景雕塑更是栩栩如生,”停止内战、一致抗日”的时代呐喊穿越时空,在展厅中久久回荡,直击观者心灵。

“这些文物不再是冰冷的展品,而是带着温度的历史见证者。”实践团成员围聚在展品前,展开热烈探讨。有人捧着史料逐字梳理,试图还原事件背后的复杂逻辑;有人驻足雕塑前凝神思考,感受着当年决策者面临的艰难抉择。团队负责人李嘉琪轻抚展柜玻璃,声音坚定:”以前在课本里学习这段历史,更多是记住结论性的知识。但今天站在事变发生的旧址里,凝视这些承载着先辈体温的实物,才真正体会到张学良、杨虎城两位将军’舍小我为家国’的决绝勇气——他们以个人前途甚至生命为代价,换来了全民族团结抗战的局面;更感受到那段历史背后沉甸甸的民族担当,那是无数仁人志士在民族危亡之际的共同选择。

“拜访抗美援朝老兵:口述记忆里的初心传承

8月18日,在西安某慈善机构的暖心协助下,实践团专程拜访了92岁高龄的抗美援朝老兵李春祯。虽已至鲐背之年,老人依然身姿挺拔、精神矍铄,谈及七十余年前的战火青春,浑浊眼眸中跃动的坚定光芒,仿佛将时光拉回了那段峥嵘岁月。

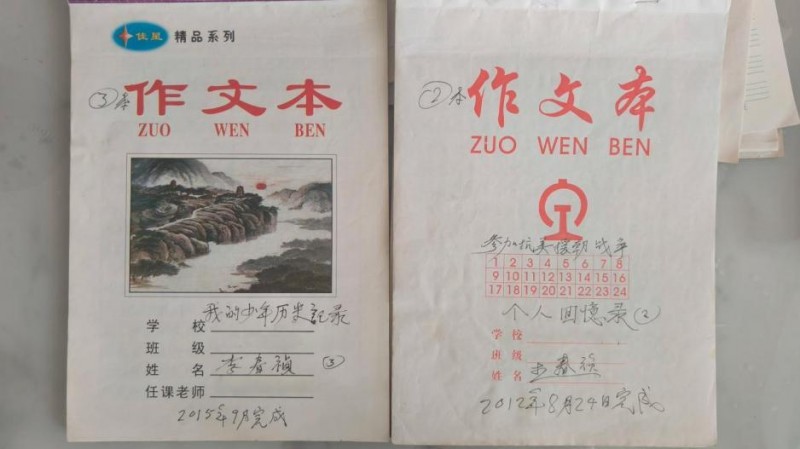

李春祯曾服役于中国人民志愿军第63军,亲历铁原阻击战、上甘岭战役等关键战役。近两小时的访谈中,老人用质朴的语言还原了战场上的残酷与坚韧:为躲避敌军侦察机的狂轰滥炸,战士们昼伏夜出,甚至拆下车门制成假目标迷惑敌机;在零下三四十摄氏度的极寒中,仅穿着单薄棉衣的官兵们依然死守战斗岗位;铁原阻击战的枪林弹雨里,”哪怕只剩一人,也要守住阵地”的誓言至今仍在他耳边回响。”那时哪顾得上怕?”老人攥紧拳头,”只知道往前线运物资,就是给战友们送希望。”访谈间隙,老人郑重地从抽屉深处取出两本泛黄的手稿——2012年撰写的《我的少年历史记录》与2015年定稿的《参加抗美援朝战争——个人回忆录》。翻开纸页,工整有力的字迹记录着他从懵懂少年到铁血战士的心路历程,字里行间浸透着战火淬炼的赤诚。”当年用钢笔一个字一个字写下的,就是想把这段历史留给后人。”临别时,李春祯紧握队员的手,将一句朴实无华却重若千钧的箴言赠予青年一代:”无论何时何地,都要清清白白做人,堂堂正正做事。” 这句话穿越战火与岁月,凝聚着老兵对后辈的殷切期许,更承载着跨越时空的精神力量——那是不畏强敌的英勇、是坚守阵地的坚韧、是舍生忘死的担当,亦是代代相传的家国情怀。

李春祯老先生的经历手稿(李嘉琪 摄)

老人的讲述不是冰冷的历史文字,而是带着硝烟与温度的鲜活记忆。从抗战精神到抗美援朝精神,不变的是老一辈革命者的奉献精神与战斗意志,我们不仅要记住历史,更要把这种“初心”传承下去,用实际行动践行青年担当。

实践团成员与李春祯老先生的合影(李嘉琪 摄)

青春践初心:让红色精神在新时代焕发生机

从八路军办事处机要室里斑驳的煤油灯、作战地图上的红蓝标记,到西安事变纪念馆雕塑中回荡的‘停止内战、一致抗日’呐喊;从老兵回忆录中‘哪怕只剩一人,也要守住阵地’的誓言,到铁原阻击战、上甘岭战役里血肉铸就的防线——实践团循着‘小米加步枪’到全民抗战的脉络,在文物与口述交织的历史现场,体悟抗战精神与抗美援朝精神的一脉相承。

青年学子们不仅是记录者:镜头对准旧址里带着弹痕的门板,笔尖记录老兵拆车门迷惑敌机的智慧;更以‘科技+红色资源’的创新思维破题——计划用数字化技术建立抗战文物档案,开发青少年互动科普课程。正如团队负责人李嘉琪所言:‘我们不仅要触摸历史的温度,更要让红色精神‘活’在当下。’这场跨越三天的实践,既是追溯根脉的寻根之旅,更是以青春笔墨书写传承答卷的行动——当革命精神遇上农林学子的专业担当,必将在新时代的土壤里绽放更蓬勃的生命力”。

发表评论